视频由上海市医学会、复旦大学图书馆医科馆、复旦档案馆联合出品,内含版权素材,二次剪辑请联系“上海医学人文”公众号授权

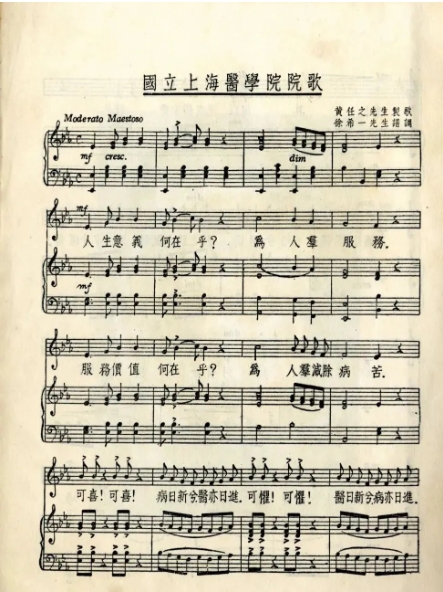

人生意义何在乎?为人民服务。

服务价值何在乎?为人民灭除病苦。

可喜!可喜!病日新兮医亦日进。

可惧!可惧!医日新兮病亦日进。

噫!其何以完我医家责任?

歇浦兮汤汤,古塔兮朝阳,院之旗兮飘扬,院之宇兮辉煌。

勖哉诸君!利何有?功何有?

其有此亚东几千万人托命之场!

这是国立上海医学院(复旦大学上海医学院前身,简称“上医”)的校歌,上医莘莘学子传唱的一首慷慨激昂、豪情满怀而意蕴深远的校歌。

这首校歌,由上医的缔造者颜福庆的好友黄炎培作歌词,徐希一谱曲。校歌以自问自答开头:“人生意义何在乎?为人民服务。服务价值何在乎?为人民灭除病苦。”将医者为人民灭除病痛的意义提高到人生意义和价值上衡量。那么,医者要不要求功,求利?回答是“勖哉诸君!利何有?功何有?其有此亚东几千万人托命之场!”将几千万人的性命托付给医者,医者的责任重矣!培养医者的医学院更是几千万人托命之场,医学院的责任重矣!医者和医学院的功在此,利也在此。这样的功利观,充分体现了颜福庆创办上医的理念、追求和崇高的情怀,是颜福庆的心声。正是这种理念和其崇高的情怀,将他铸造成了中国医务界的一代耆宿。

医生的责任是什么

历史给颜福庆的定论是“公共卫生学家、医学教育家”。颜福庆似乎没有今人看重的重大发明和鸿篇巨制,他的价值往往会被遗忘。其实,他的业绩、他的英明是永垂的。

1910—1927年在湖南湘雅行医、办学期间,颜福庆曾经是一位出色的全科医生,尤其擅长精细的眼科手术。由于种种原因,他没有机会继续在专科深造,成为外科某领域的专家。这实在是中国医务界的幸事。中国医务界少了一位眼科专家,成全了一位不可多得的医学教育家和曾经统领整个中国医务界的领袖人才。在他的引领和教育下,一大批杰出的各科医学专家成长起来,例如湘雅医学院的高才生张孝骞、汤飞凡、高镜朗、吴绍青、应元岳、龙伯坚、董秉琦、李振翩、谢少文,上医的高才生林兆耆、杨国亮、张昌绍、苏德隆、钱惪……

药到病除,是民众对医生的普遍心理期待,一般医生也以开药方、治好病作为自己的责任。即使今天,依然如此。颜福庆坚信,医生的天职不仅是把患者的病治好,更要预防疾病的发生。他深刻地预见到,应该是理性地意识到,二十世纪中国现代医学发展的趋势必须重视预防医学,这是一个贫弱的泱泱农业大国的医学现状所决定的。他和伍连德、俞凤宾等中华医学会创始人在重视预防医学上是高度一致的。

早在1916年中华医学会第一次大会上,颜福庆就发表题为“医家之责任”的演讲,批评把治病作为医生唯一天职的旧医学观念。他在《黄帝内经》“上医治未病”的基础上阐述了“防病于未然,不仅在疗治于已病”的新医学思想。他认为治病只是医家众多责任之一,医生要分清长远目标和近期目标。看门诊治病是近期目标;启发开导民众,宣传教育健康知识,使全体民众身心和谐健康,这才是医生的长远目标。也就是说,防病比治病更有意义和价值。没有预防观念,只满足于治病的医生,是还没有完全尽到医生的职责。心中确立预防观念并身体力行预防疾病,这才是符合社会需要的医生,才是民众真正需要的社会福音。医生所从事的是“福国利民”职业,有其特殊的职业道德,不允许有世俗的“畏难心、苟安心、登高垄断心”蒙蔽心灵而玷污医生神圣的职业。普通大众往往不明白预防医学的道理,要实现公共健康,需要政府、人民与医界三者的密切团结,才能切实有效。

“医家之责任”是颜福庆作为中华医学会首任会长对公众的首次公开演讲,既是他医学思想的集中表达,又可看作他对中国医务界的殷切期望。演讲末尾百余字值得我们反复品味:“吾医界同人,定当晓然于大者、远者,不当务其小者、近者。施诊疗病,乃小者、近者之事也。其所谓大者、远者,乃对于人民尽开导启发之责,教其所不知,匡其所不逮,使健康生存之正义,充塞两间。对于医界,则以平日经验,胸中蕴蓄,为之镇中流而标正鹄,不许神圣不可侵犯之名誉,稍蒙不洁。不许有畏难心、苟安心、登高垄断心,参错其间。但欲收福国利民之效,非市政设法以补助之,不能进行无碍也。要之,蚩蚩者氓,不明此理,徒法又不足以自行也。是在政府与人民与医界,团结一气,各尽其责,庶将来四万万之圆颅方趾,受福无疆。”

未来的医生的责任是什么?颜福庆对此有很多论述。1931年3月6日,时任上医院长颜福庆应上海沪江大学医预学会之邀,前去演讲“现代医学教育的趋势”。演讲简单回顾了中国现代医学发展的过程,重点阐述了医学教育的几个趋势,末了就学医的目的同与会者坦陈自己的看法。颜福庆说:“学医的目的,有许多人以为能多赚钱,我想他跑错路了……若然有人拿服务人类、为公众利益为目的去学医,这才是最好的。取这种目的的人,才是人类的服务者。”这篇演讲稿由顾学箕记录后发表于《民国日报》。受这次演讲的影响,次年顾学箕考取了上医,并终身从事预防医学事业,成为国内有影响的预防医学家。

为了中国的医务事业

如果只停留在校歌头两句,那么我们的理解是肤浅的,还没有懂得这位上医创办人和词作者的意图,并且很容易与“为人民服务”混淆起来。歌词出彩在第三、第四句,“可喜!可喜!病日新兮医亦日进。可惧!可惧!医日新兮病亦日进”。新疾病的产生推动了医学的进步,医术随疾病的发展而进步,这是科学家征服疾病的心态。一般的医学家和绝大部分民众会沾沾自喜,并在此驻足。但医学进步的喜悦,随即被新疾病产生的恐惧所替代。颜福庆没有满足于医学科学进步的成果,而是看到了医术的有限性和疾病的无限性,因此感到做医生的无奈和可悲,连道两声“可惧!可惧”!这是医学科学的局限,也是人类的局限。医学与疾病,永远处于相互博弈之中;医学永远处于被动的追赶之中。人类只有在认识上确立预防为先的观念,才能最有效地驾驭疾病。这是颜福庆的医学哲学思想。

把“病”与“医”的关系看得如此辩证,并且坦白地承认医术的局限性,使这首校歌具有了哲学的高度。“病”与“医”的关系既如此,那医生怎么办?更直接地说,上医人怎么办?校歌第二段作了说明。

“噫!其何以完我医家责任?歇浦兮汤汤,古塔兮朝阳,院之旗兮飘扬,院之宇兮辉煌。勖(勉励)哉诸君!利何有?功何有?其有此亚东几千万人托命之场!”

歌词里又出现了“医家责任”4个字,与颜福庆在中华医学会首次大会的演讲有异曲同工之妙。颜福庆勖勉上医人,做医生的“责任”不在求利,不在求功,而是“正谊明道”(上医院训),在于为“亚东几千万人”提供“托命之场”。这是何等悲悯的胸怀!这是多么庄严的承诺!

责任的背后反映的是人们的思想和观念。颜福庆心中的医学,不仅仅是个体医学、治疗医学,而是整体医学、社会医学、预防医学,需要全社会(政府、人民与医界三者)的通力协作才能办好。中国是农业国,广大农村缺医少药。因此,20世纪20年代末开始,颜福庆更多地把关注的目光转向了农村,而中国预防医学的重点也正是在农村。在《中国医学教育的过去与未来》一文中,他指出:“中国无疑急需更多的医生。大城市需要医生,内地和农村就更需要医生。我们需要愿意生活在农村、过乡村百姓同样生活,并且甘愿领取贫穷农民能支付得起报酬的医生。”

中国的医疗卫生制度有一个不断学习、借鉴西方并不断本土化的过程。到了20世纪30年代中期,在兰安生、伍连德、刘瑞恒、林可胜等中外医学家的推动下,“公医制度”逐渐被政府采纳,颜福庆也是其中一位积极的推动者。他根据当时中国的国情,完整地提出了覆盖城乡的公医制思想。简单地说,就是建立一张从乡村到县再到省的三级医疗卫生服务网络,确保民众的健康。具体说,“在一万人口之内,设立一乡村医疗站,从事简易的医疗工作。每五到十个乡村医疗站,设一个区医疗所,从事基本的医疗卫生工作。每个县设立一个医疗中心,包括一家医院、一个简单的实验室,一个医疗行政机构,监管辖区内的医事工作。依此类推,每个省设立一个更大范围的医疗中心,监控、帮助各县医疗中心,并负责县医疗中心以外的卫生工作。在上述地方组织之上,设立一个全国的卫生行政机关,以组织和监督全国的卫生事业。在这种医疗保护体系下,才有可能合理、有效地保护所有人群的健康。为实现公医制,全国所有的医事卫生机关,应充分利用并遵循上述政策。”80年前,颜福庆提出这些思想,并在上医长期的办学实践中付诸实施,反映了他对中国国情的深刻认识。

实现公医制需要人才。为此,各医学院必须培训各类合格的医务人员。颜福庆认为,省立医学院应担负起这项重任,实际培训由省级医院、实验室以及县乡一级的医疗中心来承担。从事培训的医学院将由4位主任负责:理论医学系主任(包括先修科即预科、临床前期各科);应用医学教务主任(包括内科、外科、产科、妇科等各专科),同时担任医院院长;社会医学教务主任(预防医学、公共卫生学、社会学、心理学);医疗教务主任(护理学、产科学、药剂学、实验技术)。这些学校的学生应免收学费,但毕业后须在政府医疗机构内服务一定时间。

时至今日,我国国情发生了巨大的变化,但他的上述理念至今不失其重要的现实意义。

医学教育该怎么办

医学思想直接影响医学教育。颜福庆的医学教育生涯是从湖南开始的。1914年,年仅32岁的颜福庆与美国约翰•霍普金斯大学高才生胡美共同创办了湘雅医学专门学校(Hunan-Yale Medical School;简称湘雅)并担任院长至1927年。这是美国雅礼会与湖南省政府合办的,也是中国第一所中美合作的医学院。创办仅十余年,湘雅就在中国医务界获得了崇高的声望,被誉为仅次于北京协和医学院的高水平医学院。“北协和,南湘雅”,湘雅如今还是享誉海内外的著名医学院。

1927年大革命时期,颜福庆离开湘雅,应邀担任中国医学最高学府——北京协和医学院副院长。这是一所美国人办理和管理的世界一流医学院。同年,他带着湘雅的数位高才生,带着湘雅的经验开始创设上医。1928—1938年,颜福庆一直担任这所完全由国人自办的医学院院长。中外合作办学、外国人垄断办学、国人自主办学这3种办学模式,颜福庆都经历了。从1932年开始,颜福庆又长期担任中华医学会“医学教育委员会”主席。他协助国民政府教育部,积极推动国联卫生部来华调查医学教育,发表著名的费伯(Knub Faber)报告,极大地引起了中国医学教育家的兴趣,并成功地促使国民政府教育部于1933年成立医学教育委员会,颜福庆担任该委员会主任,为当时乱象丛生的中国医学教育界制定统一的标准,努力通过政府的力量,尽力使现有的医学课程和医院达到所需的标准。

丰富的国内办学经历,加上他广泛的国际医学交流经验,使颜福庆成为当时中国医学教育界当之无愧的领袖。他办医学教育的经验异常丰富,但有一点是关键,就是要抓住医学教育的自主权。自主权包括两方面:对外,要从外国人手里夺回医学教育主权;对内,要保持教育的独立性。没有自主权,办一流的医学教育是一句空话。

新中国成立之初,颜福庆在总结自己的历史时谈到两点。第一点,“中国要发展科学医学,必须国人自办,医学教育权不能操于外人”,如外籍董事退出湘雅、创办中华医学会、博医会归并中华医学会等例子都证明了这点。这是他从湘雅和协和医学院的办学经验中得出的结论。因此,他坚持中国人自己办医学院,制定中国人自己的医院标准,培养懂得中国人生理、心理的医生。第二点,颜福庆主张“集中公私(政府和民间)两方面的力量共同开拓医学事业”,为此需要创设一套科学的管理制度。其中最典型的例子是“上海医事事业董事会”。正是依托这个董事会,颜福庆创办以上医、中山医院为核心的“上海医事中心”的理想才得以实现,经费才有了充分的保障。举例说,1927—1935年,政府拨给上医的维持费一共111万余元。而“上海医事事业董事会”向洛克菲勒基金会、中华医学基金(CMB)、英国庚子赔款基金委员会3家机构争取的捐助高达93万元,几乎接近政府的拨款。1934年,经颜福庆多年不懈的争取,洛克菲勒基金会最终向上医捐赠天文台路地产100多亩(后通过土地置换方式,颜福庆在枫林桥购买100多亩土地建成了上医新校舍和中山医院)。当年这笔地产的价值更是高达600万元。有了充足的资金,颜福庆才有足够的底气从海内外延聘到一流的教师,实行精英教育模式,选留最优秀的学生补充教师队伍。中英庚款奖学金医学名额每年仅2名,上医学生几乎每年都能拔得头筹。上医办学仅短短10年,就在医务界声名鹊起,以无可辩驳的实力,跻身国人自办医学院的翘楚地位。

迈出实质性的步伐

本文摘自《百年卫生 红色传承》一书

原文标题《为千万人提供“托命之场” —— 颜福庆》

作者:复旦大学校史研究室 钱益民